线粒体被称为细胞能量工厂,通过有氧呼吸的方式为生命活动提供能量,其独特之处在于拥有自己的双链环状DNA基因组(mitochondrial DNA,mtDNA)。目前已知近300个线粒体疾病致病基因,既包含mtDNA编码的,也包含细胞核DNA(nDNA)编码。虽然mtDNA只编码37个基因,已报道的致病突变只有90余种,但mtDNA上突变导致的线粒体疾病患者远多于nDNA的。线粒体遗传病通常在婴幼儿期发病,多数患儿在5岁前会因呼吸系统、心脏、肝脏等重要器官功能衰竭而死亡。对于这类严重危害人类健康的可致残致死性疾病,目前尚无有效的治疗药物问世,主要原因是缺乏mtDNA碱基编辑技术,用于构建携带mtDNA突变的疾病动物模型,以及后续的机制研究、药物开发和线粒体疾病基因治疗的探索。

以CRISPR系统以及基于此的单碱基编辑器,由于其RNA组分无法高效导入线粒体,在mtDNA的编辑方面一直面临着挑战。2020年,David R. Liu课题组开发报道了基于双链DNA胞嘧啶脱氨酶DddA的线粒体单碱基编辑工具DdCBE,首次实现了mtDNA上TC到TT的精确编辑【1】。根据Mitomap的数据,在NC(N为A、C、G和T)突变为NT的四种类型中,TC占比26.67%,GC占比26.38%,AC占比25.28%,CC占比21.67%【2】,因此有必要开发出对非TC具有偏好性的新型DddA蛋白。David R. Liu课题组报道了基于定向进化改造的高效DddA6和DddA11 【3】,多个课题组也报道了DddA同源蛋白,但对于这些蛋白的序列偏好性、以及保真性未进行精确无偏的检测,且未对能够抑制DdCBE核脱靶的DddIA蛋白进行关联挖掘分析【4-6】。

2023年10月19日,来自南京医科大学生殖医学与子代健康全国重点实验室的沈彬、张军实验室,与之江实验室的娄鑫合作在Nature Communications杂志上发表了题为Developing mitochondrial base editors with diverse context compatibility and high fidelity via saturated spacer library的论文【7】。文章通过构建的无NC偏好性的Spacer文库筛选到了七个具有活性的DddA同源蛋白,其中来自Streptomyces sp. BK438和Lachnospiraceae bacterium sunii NSJ-8的DddA同源蛋白(分别重命名为Q2L7和FZY2)展现出了较强的GC偏好性,而来自Ruminococcus sp. AF17-6的WC03展现出了较强的AC兼容性。这些新型DddA同源蛋白的挖掘报道有助于mtDNA突变疾病的深入研究和基因治疗探索。

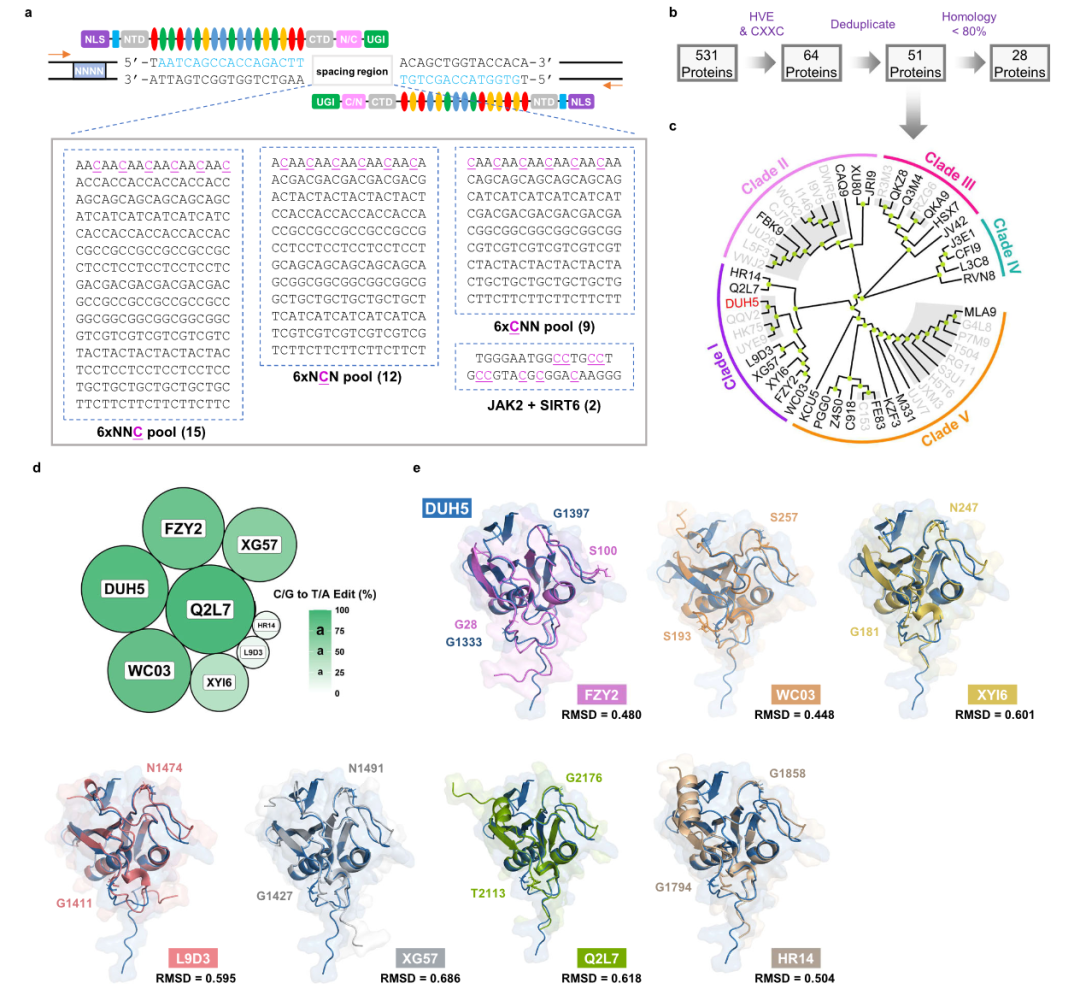

InterPro是目前最为全面的氨基酸序列数据库【8】。研究者们使用DddA氨基酸序列进行检索,获取到了共531个蛋白。根据之前的双链DNA胞嘧啶脱氨酶HVE和CxxC的催化活性位点筛选以及同源性筛选,最终锁定了28个潜在的DddA候选同源蛋白(图1)。

图1. 双链DNA胞嘧啶脱氨酶DddA的无偏高通量筛选

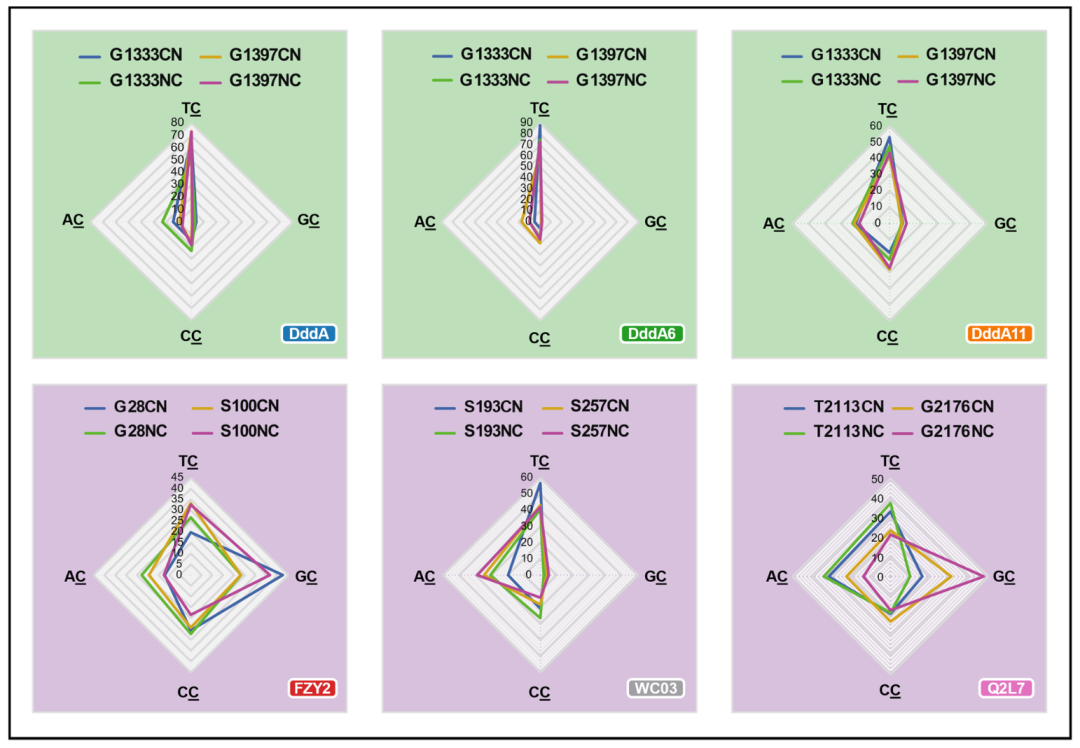

为了能够精准的评估这些潜在DddA同源蛋白的活性以及NC序列偏好性,研究者们设计构建了一个包含四种NC(AC、CC、GC和TC)饱和序列的Spacer质粒文库,该文库由15个6xNNC、12个6xNCN、9个6xCNN重复序列,以及两个对照位点JAK2和SIRT6共38个质粒组成。这些质粒在Spacer的上下游分别有一条固定的TALE结合位点,并在上游设计了四碱基的NNNN文库拆分序列。通过将这些DddA同源蛋白的不同拆分组合,以及Spacer文库共转染进HEK293FT细胞后,通过一步PCR法构建高通量扩增子文库,成功的鉴定到了七个具有双链DNA脱氨酶活性的DddA同源蛋白,并且能够对其NC序列偏好性进行精确的定量(FZY2的GC偏好性最高42.55%,Q2L7的GC偏好性最高47.55%,WC03的AC偏好性最高38.89%)(图1)。

研究者们进一步全面评估这些DddA同源蛋白在线粒体中的保真性。通过共表达两个不同拆分位点的TALE-Free状态DddA同源蛋白,并结合全线粒体高通量测序,揭示了拆分位点对于保真性的重要影响作用,发现FZY2两种拆分组合和Q2L7的G2176拆分组合展现出了较高的保真特性,其中FZY2的G28拆分组合在TALE-Free状态下未引起脱靶。随后的一系列位点实验,及工程化改造进一步证实了FZY2的高保真特性及提升了其GC编辑活性,并利用FZY2-DdCBE高效修复了患者来源细胞上的m.A8344G突变。

在之前的报道中,DdCBE会造成核基因组脱靶【9, 10】。为了解决这一问题,研究者们进一步挖掘鉴定出了5个与DddA蛋白对应的DddIA抑制蛋白,DddIA对DddA的活性抑制存在正交性。将这些DddIA表达于核内,可以显著抑制这些DddA同源蛋白的核脱靶活性,进一步提升了基于这些DddA起源的DdCBE的安全性。

综上,这项研究挖掘报道了七个DddA同源蛋白,对于mtDNA突变的基础研究及临床应用具有重要意义,未来对这些蛋白的优化改造将会进一步提升他们的应用潜力。此外,本研究开发的Spacer文库对于DddA同源蛋白的挖掘分析有着重要的借鉴意义(图2)。

图2. 具有GC偏好性的FZY2和Q2L7,以及AC偏好的WC03

南京医科大学生殖医学与子代健康全国重点实验室的沈彬、张军、以及之江实验室的娄鑫为本文的通讯作者。南京医科大学生殖医学与子代健康全国重点实验室的孙海峰博士(现康奈尔大学博士后)、在读研究生王兆君、沈李宓妮、冯烨玲为本研究论文的共同第一作者。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-42359-3